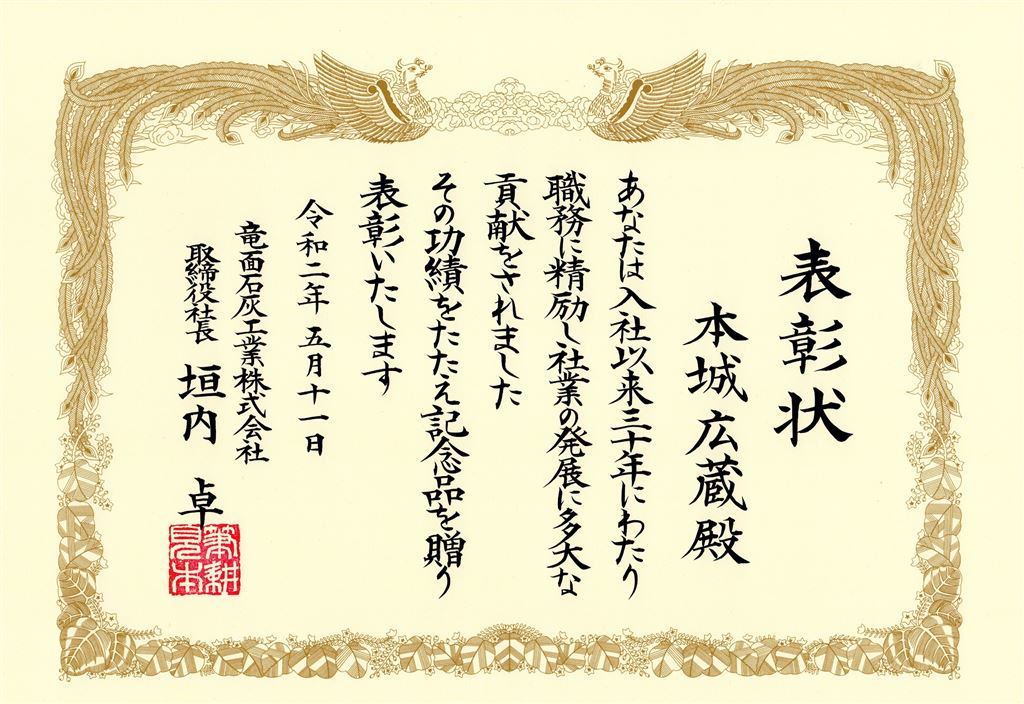

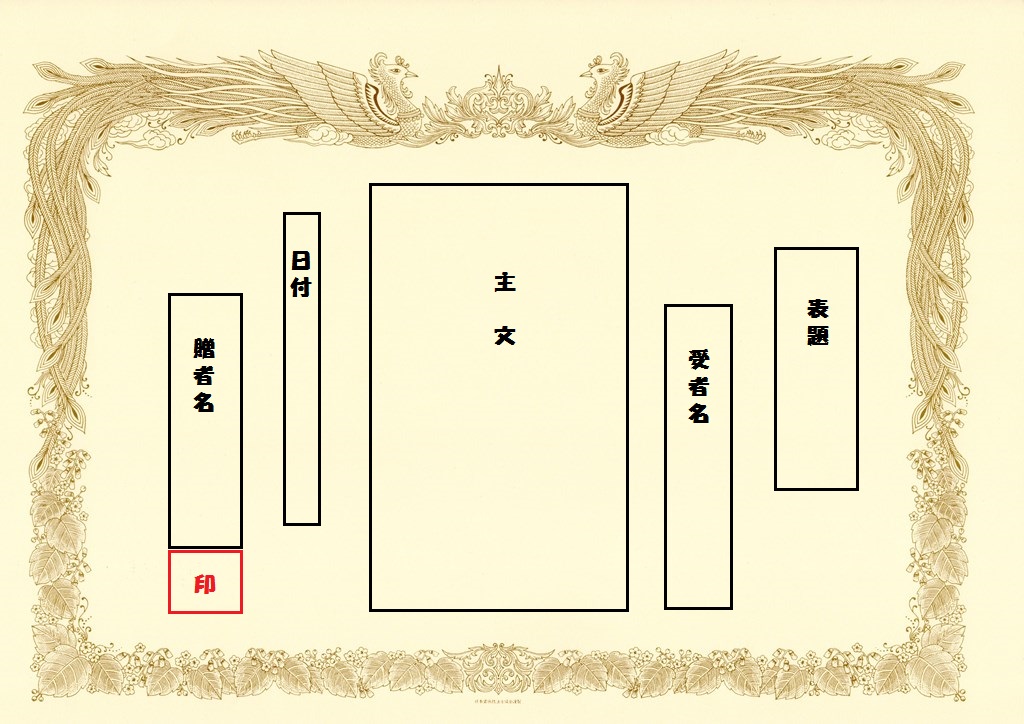

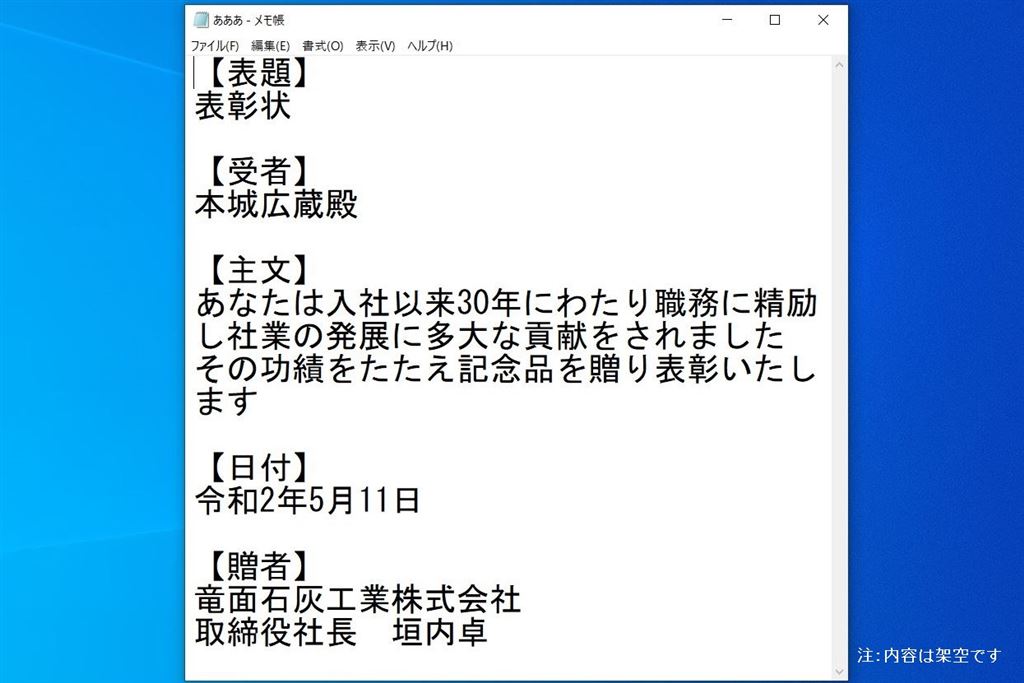

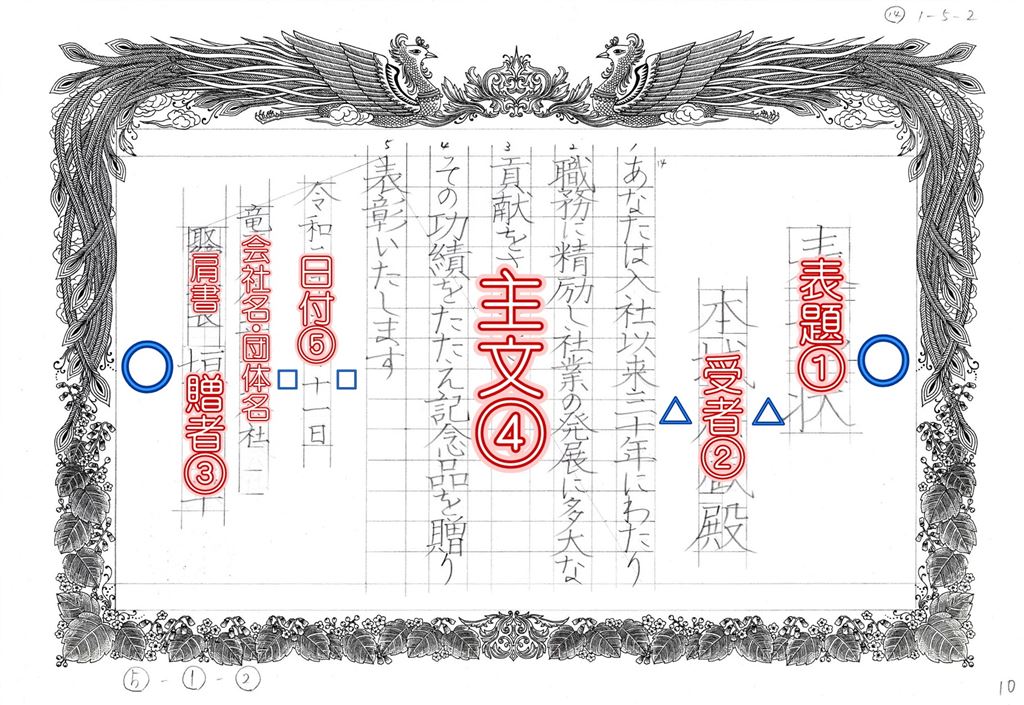

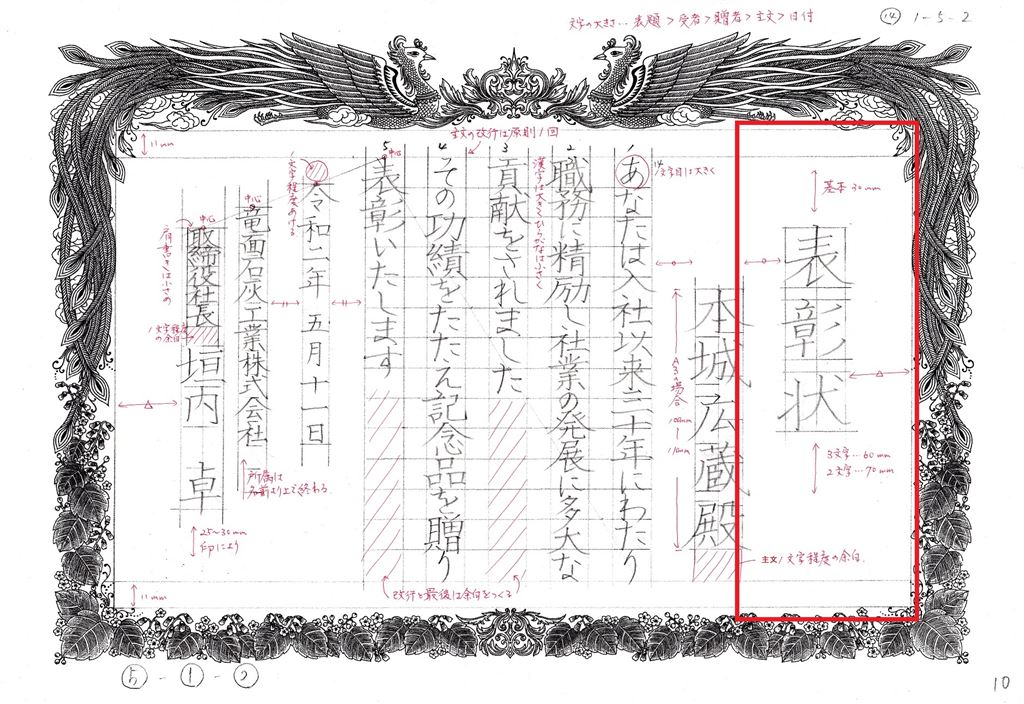

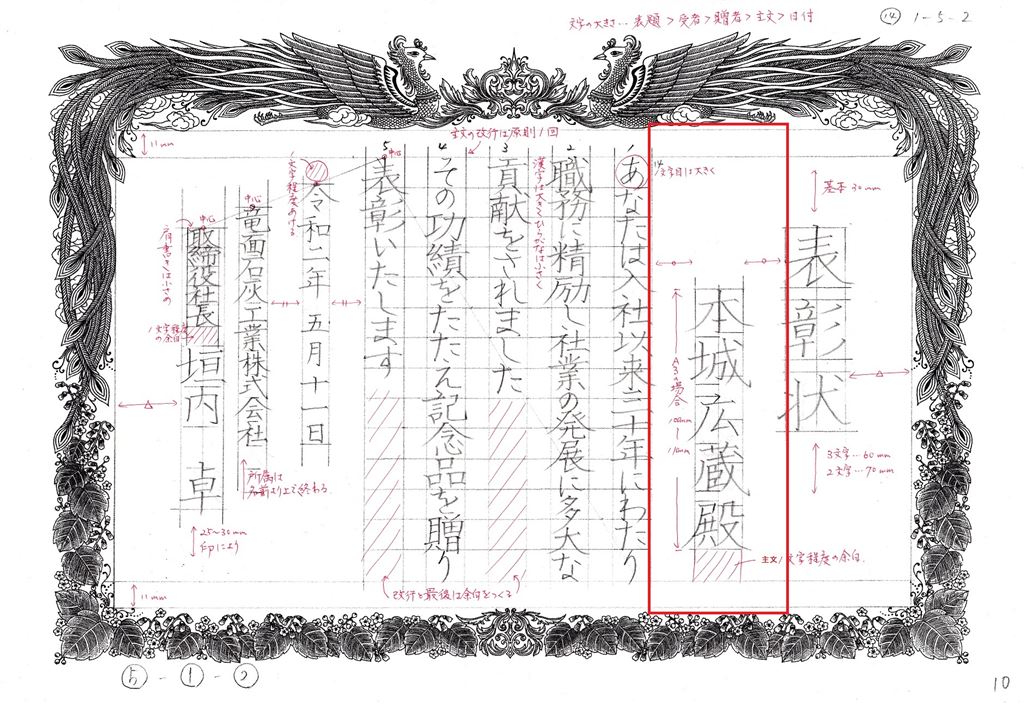

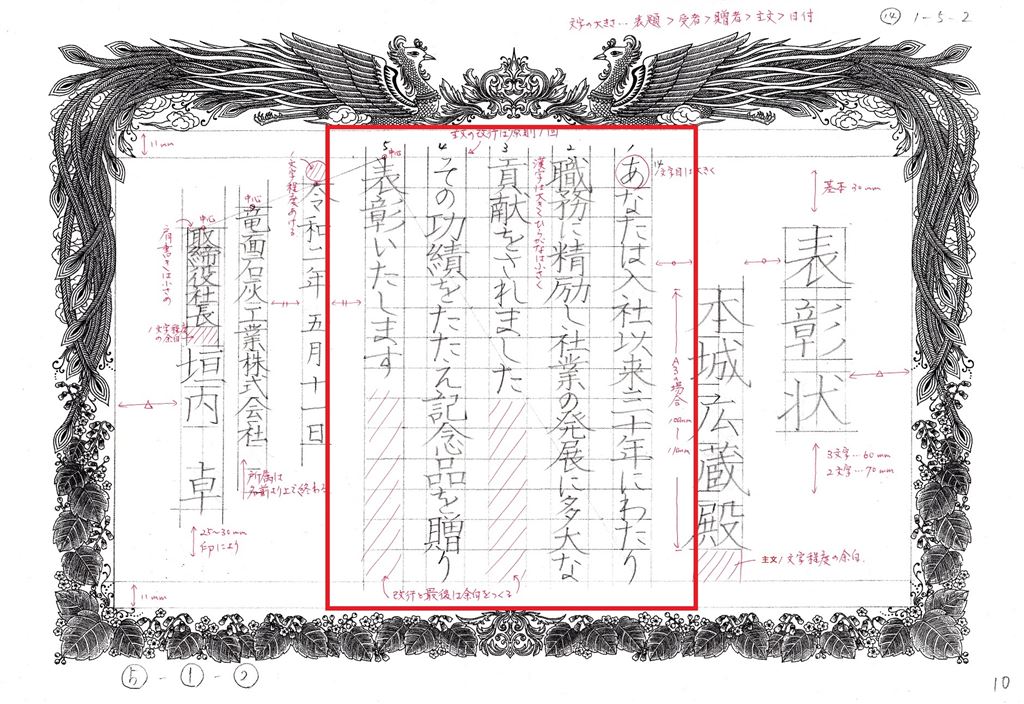

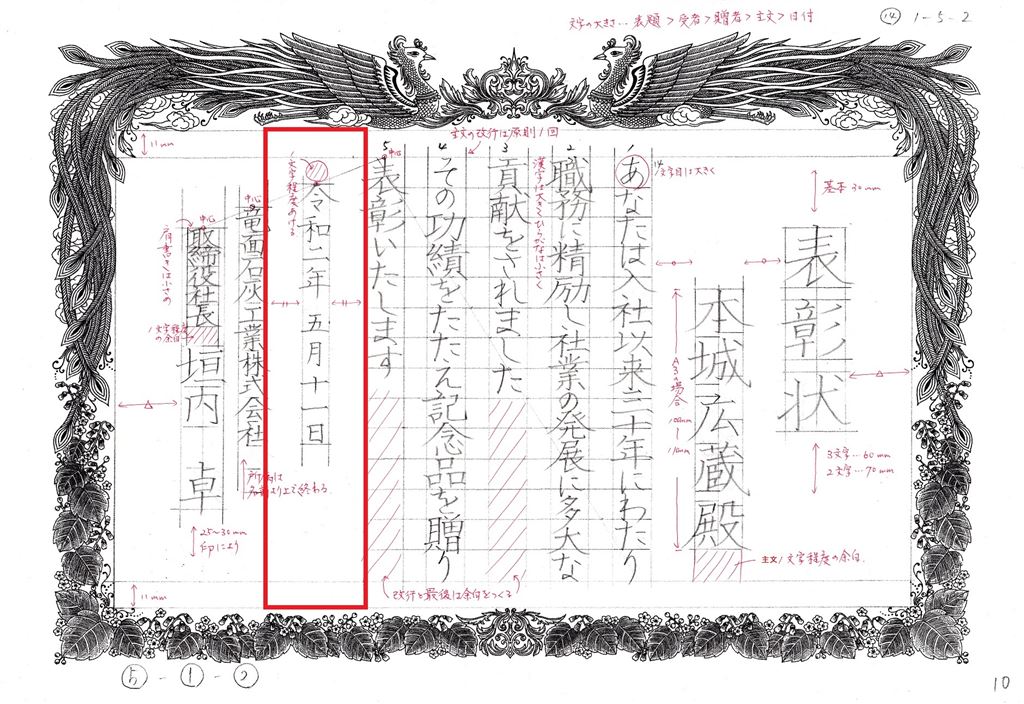

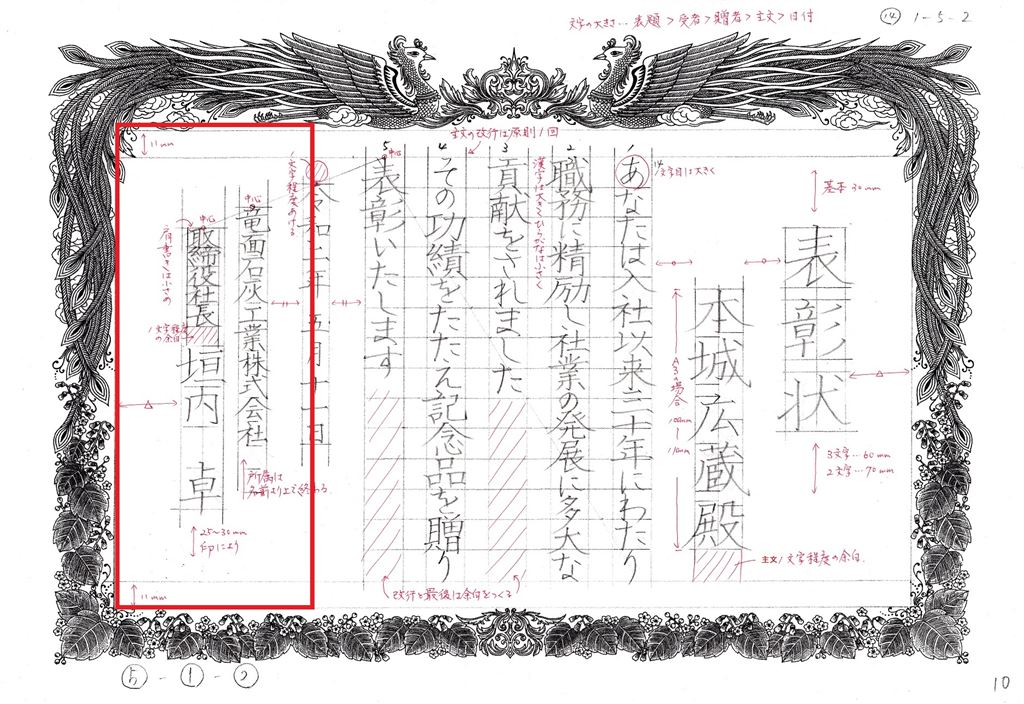

縦書きの賞状の書き方、表題・受者名・主文・日付・贈者名の配置を解説します。全体のバランスを見ながら文字の配置を考えていきます。

毛筆で書く|賞状の書き方 縦書き編

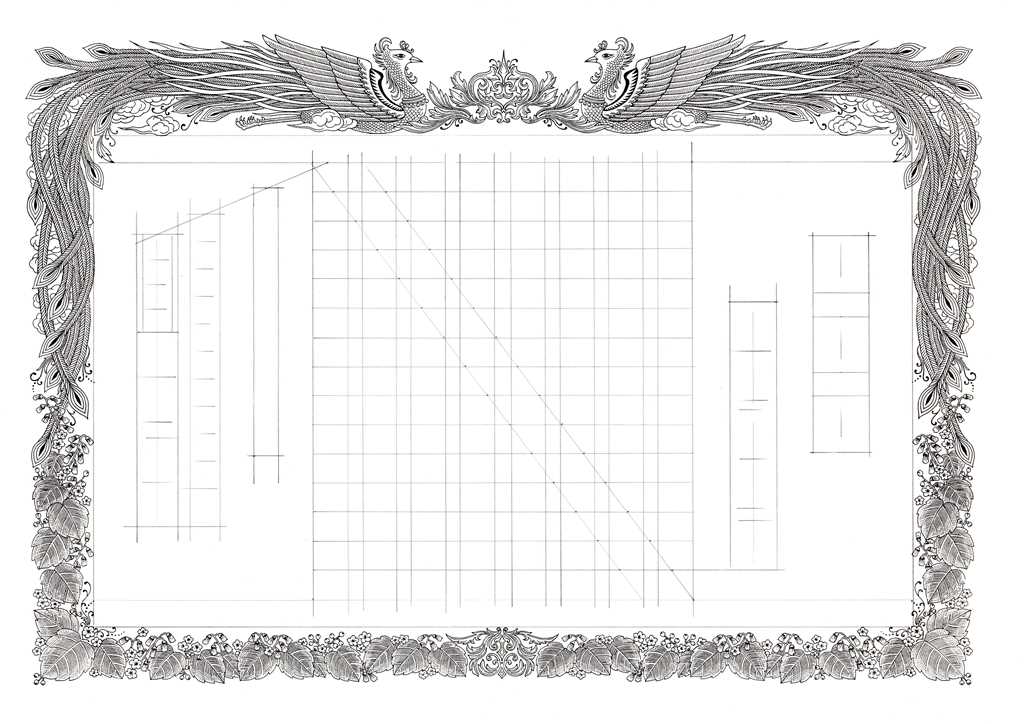

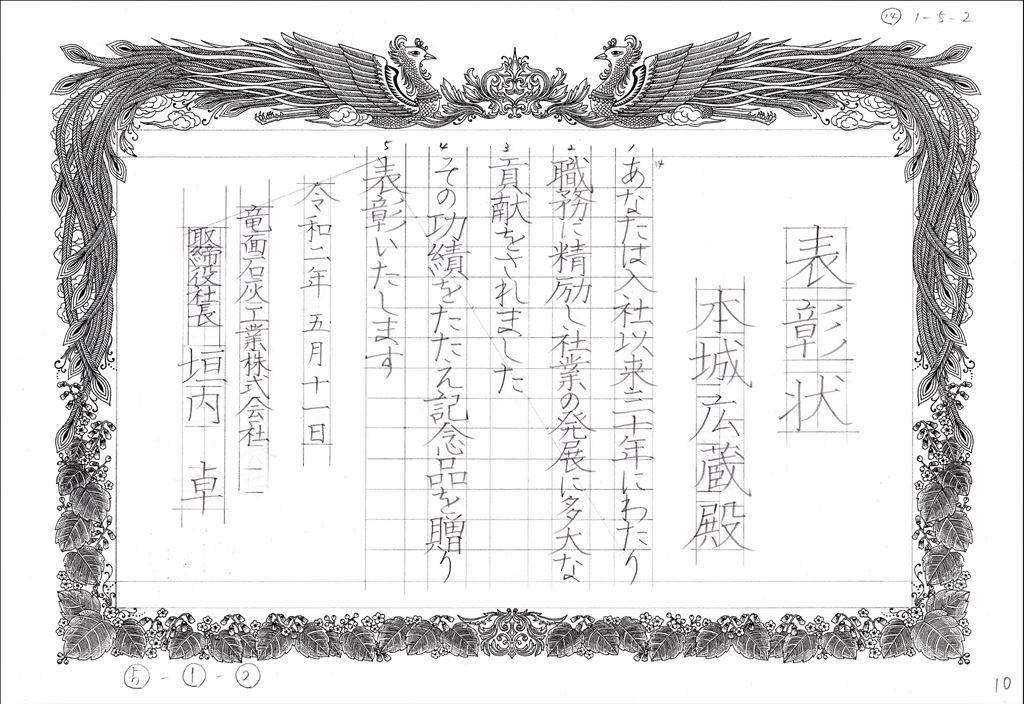

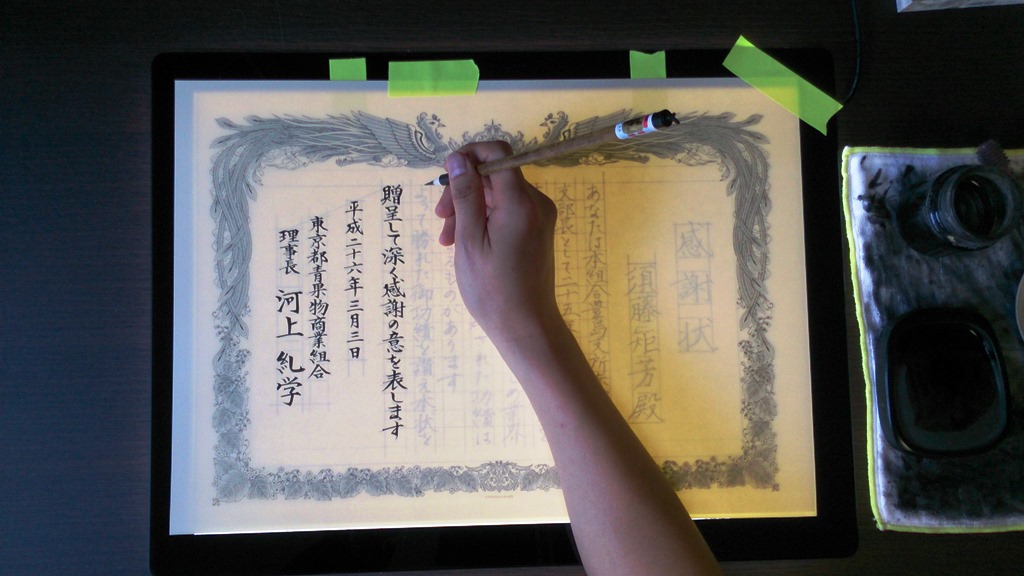

賞状の本番!毛筆での書き方について解説します。レイアウトと下書きが出来上がったら、トレースして賞状本用紙に揮毫します。

ライトテーブルの使用

ライトテーブル(トレーサー)を使わずに、直接賞状の本用紙にレイアウトの線を引き、毛筆で書き終わったら消しゴムで線を消す方法もありますが、汚れなどのリスクを考えると、トレーサーを使って書いた方がきれいに仕上がるでしょう。

毛筆での書き方

墨の調整

墨の色はできるだけ濃い方が賞状には好ましいと言われています。墨はできるだけ濃く摺ります。賞状を何枚も書かなくてはいけない場合は、墨を擦る時間を短縮する為に専用の墨汁を使っても良いと思います。

墨汁を使う際は、濃すぎたり、粘りすぎる事があるので、適度に水を加え、固形墨で色や書き味を調節します。

季節にも左右されますが、墨はすぐに蒸発してしまい、濃さや粘度がドンドン変化します。1枚の賞状で前半と後半で書き味が全く変わっている事もあります。そのあたりも考慮に入れて墨を調整します。

賞状の書きはじめ

縦書き賞状の書き方の中で最も特徴的な事は、左の行から書いていく事です。左から書く事によって、賞状用紙の汚れを防ぐことができます。

左から書くという事は、賞状を書きながらの文章のチェックはとても困難です。文章のチェックは下書きの段階で完了しておきます。

こうして、同じものは2枚とない、世界で1枚だけのオリジナルの賞状が出来上がります。最後に落款印を押せば完成です。※落款印は会社印や社長印を押します。